(Crédit image : Gravure sur cuivre XVIIème siècle)

Perrin Grimard

(SynapsLab/Le Laboratoire / septembre 2021)

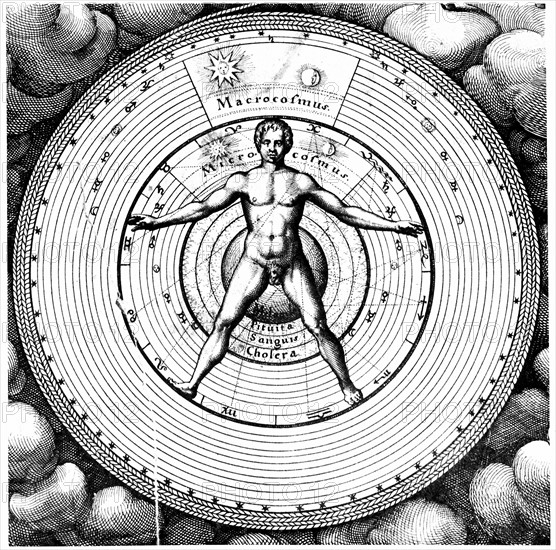

Nous avons vu dans notre précédent article que l’étude et la pratique des mathématiques pourraient être aussi structurantes pour celui qui s’y adonne que le dessin, en particulier du mandala et du bonhomme, le serait pour le tout jeune enfant. Et, comme le dessin, elles le seraient doublement. Le langage propre aux mathématiques, qu’elles imposent de maîtriser, aiderait autant celui qui le comprend et l’utilise à reconstituer le puzzle du réel dans sa globalité en en extrayant des principes et vérités intangibles qu’à achever de se situer lui-même dans ce puzzle et ce faisant de se (re-)constituer lui-même.…

Isabelle Monin

Source : Lidil / mai 2021

Amorcée depuis le titre qui dialogue avec l’illustration de couverture, la juxtaposition du verbe « philosopher » avec le déverbal « fabrique » formule d’emblée la nécessaire articulation entre abstrait et concret. Cependant, se pose la question de qui, précisément, « fabrique » ? En effet, que ce soit en faveur des enfants comme des adultes, par quels processus faire de la pensée une matière palpable, modelable, et pour autant libre et autonome ?

PDF …

Isabelle Monin

Le Laboratoire / janvier 2021

La dichotomie entre le bon ou le mauvais élève semble réellement dépassée aujourd’hui. La manière de synthétiser les résultats scolaires et d’en rendre compte à l’écrit a positivement évolué malgré les routines restées ancrées dans les habitudes des enseignants. Dans cet article, nous proposons d’analyser l’orientation sémantique du mot élève lorsqu’il est employé dans les appréciations de livrets scolaires…

…

(Crédit image : Stanislas Dehaene)

Perrin Grimard

SynapsLab/Le Laboratoire / octobre 2020

Nous avons, dans un précédent article, déjà relevé les étranges ressemblances qu’il existe entre les gribouillis des enfants et certaines formes présentes dans la nature. Nous disions ces ressemblances étranges car les petits ne peuvent a priori connaître ces formes ; seulement observées par les scientifiques, elles ne sont connues du public (très largement composé d’adultes) que par l’intermédiaire d’images livrées à sa connaissance à des fins de vulgarisation et grâce aux instruments de haute technologie que les premiers utilisent aujourd’hui. Ces formes rappellent la structure des cellules vivantes, celle des atomes, le mouvement orbital des corps célestes ou la forme des galaxies spirales.…

dirigé par Nicolas Poirel

L’ouvrage se situe entre la vulgarisation et la publication scientifique. Destiné à un public universitaire, il reste accessible à des lecteurs non spécialistes en psychologie du développement et en sciences cognitives. En particulier il permet à tout enseignant qui s’engage dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques éclairées par les neurosciences cognitives, d’acquérir des notions solides, argumentées et validées scientifiquement. L’ouvrage comble un vide dans la mise à la portée pour un grand nombre d’acteurs de l’éducation, de connaissances fondamentales sur les processus cognitifs liés à l’apprentissage.…

Jean-Marie Chevalier

Le titre pourrait rebuter. Il présuppose que l’esprit serait saturé. De quoi? Probablement d’attributs superflus tels que des capacités mentales, des représentations, des pouvoirs causaux, une essence, qui tous auraient en commun de renvoyer à une intériorité. En ce sens, on pourrait voir dans Désaturer l’esprit un pamphlet contre le désormais célèbre “mythe de l’intériorité.” Ce n’est toutefois pas seulement, ou pas essentiellement, son mérite. Comme l’écrit Pierre Steiner à propos de Wittgenstein: “Après avoir consacré autant d’énergie à la critique du mythe de l’intériorité, il aurait été décevant de soutenir que l’esprit était réalisé […] dans des processus extérieurs, comme des processus comportementaux ou corporels” (Steiner 2019: 159).…

Frank Darwiche

Le Laboratoire 2015/2016

Nous ne voulons pas ici reprendre tout le travail conceptuel entrepris sur l’onto-théo-logique esquissé par Heidegger et développé par d’autres. Ce qui nous intéressera ce sont les conséquences de celle-ci pour la théologie et son identité puis sur la conception du dieu et du divin.…

Perrin Grimard

Le Laboratoire 2015/2016

Si nous ne nous sommes pas totalement fourvoyés dans les articles précédents, ce qui est valable pour les arts plastiques et l’architecture devrait également l’être dans une certaine mesure pour les autres productions humaines rangées sous l’appellation générale d’œuvres de l’esprit. On se demandera de quelle façon des œuvres par essence non visuelles (même si la vue est sollicitée pour les apprécier comme elle l’est avec la lecture) pourraient-elles avoir pour « modèle inconscient » une forme visuelle, comment celle-ci peut se retrouver en elles. En littérature, il nous est apparu qu’elle le pouvait de différentes manières : à travers les caractères décrits (les personnages), le thème traité, le contenu du récit ou les métaphores utilisées, et la structure ou le plan général de l’œuvre.…

Naïm Bouzidi

Le Laboratoire 2015/2016

Tout lieu a une histoire. Tout lieu est une histoire. Une rue peut avec le temps et les démolitions-reconstructions changer d’aspect, elle peut, au hasard des municipalités successives et des sensibilités politiques, changer de nom(s), une croisée de chemins peut devenir un carrefour, un rond-point, et des jardins ouvriers peuvent avoir vu pousser un supermarché… des traces du passé subsistent toujours. L’archéologue en trouvera en fouillant dans le sol. Il en est d’autres dans les archives de nos journaux locaux……

Daniel René Villermet

Le Laboratoire 2015/2016

Des mots et des images. Des mots sur des images. Ou l’inverse. Ou des mots sans images. Ou des images qui bougent. Ou l’inverse. Puisque l’1 verse. Et que fine allemand à en croire l’oteur l’autre oSS i comme le veut la loi 2 la grave i ta 6 ions de ce 7 otre côt des cybr-spaSS.…

Philippe Pelouze-Astraudo

Le Laboratoire 2015/2016

… pour orienter la phrase il faut des tuteurs en tube de syntaxe ou en canne de grammaire autrement dit un palissage mais cela n’empêche en aucune façon ces souvenirs vrais ou recomposés d’être une part – en un temps différé – d’un nœud dans le bois d’autant mieux que par rapport à la mémoire on se souvient trop souvent par surimpression……

LWO

Le Laboratoire 2014/2015

Ce sont à la fois des photos et des peintures. L’agencement des couleurs leur donne l’allure de peintures tandis que la composition repose sur des vues photographiques. Cette série de créations se situe d’une certaine manière dans la continuité du « pictorialisme » (mouvement photographique de la fin du XIXème siècle) qui voulait rompre avec la valeur d’usage de la photo pour lui donner un véritable statut d’œuvre artistique. On utilisait alors divers techniques de prise de vue et de développement pour donner aux photos un aspect poétique et sensible. De la même manière, mais avec les outils numériques du XXIème siècle, je compose des images selon mon interprétation artistique, donnant ainsi à voir autrement des lieux de notre paysage urbain.…

Cédric Longet

Le Laboratoire 2014/2015

« L’être est dit en de multiples façons » (Τὸ δὲ ὂν λέγεται μὲν πολλαχῶς), écrit Aristote dans Métaphysique Γ, 2, 1003a, 32. Au Livre Ε, il expose la synthèse de ces modes : « nous avons vu qu’il y avait d’abord l’être par accident, ensuite l’être comme vrai, auquel le faux s’oppose comme non-être ; en outre, il y a les catégories, par exemple la substance, la qualité, la quantité, le lieu, le temps, et autres modes de significations analogues de l’Être. Et il y a, en dehors de toutes ces sortes d’êtres, l’Être en puissance et l’Être en acte.…

Perrin Grimard

Le Laboratoire 2014/2015

Malgré la relation implicite entre la géométrisation des formes et/ou des volumes et de l’espace figuratif en art amenée par chaque grande remise en question formelle, et celle, correspondant en quelque sorte à la (re)mise en question initiale, qui caractérise les premiers dessins des enfants, on pourra s’inquiéter dans les paragraphes suivants de me voir glisser, provisoirement du moins, à une étude sur les seules formes géométriques. Mais ce sont bien le cercle, le carré, le triangle et toutes les formes dérivées, autrement dit celles que l’on retrouve constamment dans les productions des petits, qui vont continuer à nous intéresser.…

Yannick Torlini

Le Laboratoire 2014/2015

» L’écriture est une nécessité, oui, mais rarement un plaisir. Une nécessité, face aux mouvements discordants du monde, de dire quelque chose de ce monde qui avance souvent sans moi. Il y a une guerre qui se déroule. Il y a le constat initial d’un désastre, un désastre qui se répète chaque jour, mais qui est pourtant accepté. Je ne sais pas comment trouver une voix et une langue dans cet état. il faudrait pouvoir trouver une langue effondrée à ce monde qui s’effondre. Oui, il faudrait pouvoir effondrer la langue pour trouver sa place dans le monde.…

Denis Prost

Le Laboratoire 2013/2014

Toute l’histoire de la Science est caractérisée par un dégagement d’une gangue, un effort de séparation des pseudo-savoirs. La connaissance est à ce point sécurisante, qu’elle s’affirme comme telle alors qu’elle ne l’est pas. Et cette illusion n’a pas disparu aujourd’hui, loin de là.…

Philippe Jaffeux

Le Laboratoire 2013/2014

Alphabet a été imprimé sur du papier 100g et sur un format 21 × 29,7cm afin d’y introduire des mesures de poids et de longueur. Le poids des pages fut mesuré sur une impression en recto seul. Toutes les distorsions visuelles, graphiques et orthographiques contenues dans Alphabet sont volontaires.…

LWO

Le Laboratoire 2013/2014

Expression spontanée et inconscient, installations, interactions in situ, création sous contrainte, postures et impostures, archéologie plastique, matière d’image, nouveaux médias : différentes formes de création sont explorées où le live et les performances tiennent une place significative.…

Perrin Grimard

Le Laboratoire 2013/2014

C’est, en ce qui nous concerne, de tremplin que nous servira cette mise en rapport de l’art et des dessins d’enfants. Car ce sera en fait, à terme, aux œuvres de l’esprit tirées de bien d’autres domaines que nous les comparerons. Si nous commençons par leurs relations avec les œuvres d’art, et en l’occurrence avec les œuvres peintes, les raisons en sont à trouver dans la nature même de ces dernières et de celle des dessins d’enfants : ce sont des productions graphiques ou picturales (ou plastiques) nécessitant des supports apparentés (panneau, toile ou papier) qui en limitent le champ à deux dimensions.…

Nicolas Zurstrassen

Le Laboratoire 2013/2014

Autant le dire d’emblée, la langue présente ici se veut expérimentale. Nous partons d’un monde dévasté, parcouru de mots usés contribuant à le faire tenir. D’où la maladroite tentative d’opérer des écarts de langage, qui tentent un tant soit peu d’ouvrir le sens à l’inappropriable, en charriant de folles eaux. « Ici, comme ailleurs, il faut nous refaire une langue… »…

Robert Tirvaudey

Le Laboratoire 2013/2014

L’itinéraire de pensée poématique se fraye un chemin dans l’entrelacs entre philosophie et poésie qui s’incarnent dans la méta-anthropoéthique. Le préfixe méta– prend sa véritable dimension en décryptant ce qui possibilise l’être de l’homme (anthropos) en deçà de ses situations factuelles sur un mode proprement poétique pour tenter de dévoiler une posture éthique (ethos). Ce qui se vérifie aussi bien dans les essais philosophiques que dans les romans…

Pierlyce Arbaud

Le Laboratoire 2012/2013

Être ou ne pas être. Avec ou sans point d’interrogation. Comme un choix, ou comme une question. Comme une question dans l’absolu, ou le choix d’accepter ou de refuser d’être là, et de l’être ici et maintenant, et comme cela. Espace et temps avec soi dedans. Ou peut-être rien ni personne – et donc personne dans rien… On en revient toujours un peu à la question. Car après tout… Cogito ? Et alors ?!……

Mohammad Reza Mohseni et Mahboubeh Fahimkalam

Le Laboratoire 2012/2013

La méditation sur la mort, l’ordre de l’existence ainsi que les mystères de la Genèse constituent l’objet principal des études philosophiques dont s’inspirent, de temps à autre, la poésie et la littérature. Paul Valéry, poète et éminent penseur français du XX ème siècle, et Omar Khayyâm, poète et grand astronome persan du XIIème siècle, abstraction faite de leur appartenance à des époques différentes, affichent des points de vue et des attitudes identiques face à la mort et à l’existence.…

Mickaël-Pierre

Le Laboratoire 2012/2013

Entre Surréalisme et post-modernisme ; entre Dadaïsme et symbolisme décadent ; entre Marcel Duchamp et Raymond Roussel, Dalí, Bosch, Bruegel et Jean-Pierre Brisset… entre hallucinations et quotidien… quelques images archi-textuelles de l’œuvre diurne (?…) d’un rêveur éveillé……

Claude-André Dessibourg

Le Laboratoire 2012/2013

Depuis des temps immémoriaux, l’homme a eu besoin de maîtriser maints problèmes complexes que lui posait la nature. L’histoire des sciences, de Pythagore à de Broglie, en passant par Newton, Pasteur ou Curie, montre que le monde peut être analysé en nombre de lois, équations et formules pour essayer de comprendre.…

Mathias Richard

Le Laboratoire 2012/2013

Faisant suite à l’article précédant reprenant l’introduction du manifeste paru en 2011 et présentant le « mutantisme », voici un choix de quelques textes d’« attaque créative et fertile » représentatif du mouvement.…

Frank Darwiche

Le Laboratoire 2011/2012

« À partir du moment où les citoyens approuvent, les yeux fermés, tous les discours et tous les actes d’un homme ou d’un groupe d’hommes, à partir du moment où l’électeur laisse entrer le dogme dans la politique et se résigne à croire sans comprendre, la République n’existe plus que de nom. Comme la confiance est la santé des monarchies, ainsi la défiance est la santé des Républiques. » ; « Et c’est assurément ce que voulait dire Descartes, lorsqu’il disait, c’est la première phrase de son Discours de la méthode : “ le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ” ; et par le bon sens, dit-il plus loin, j’entends la Raison, c’est-à-dire la faculté de bien juger et de discerner le vrai du faux.…

Perrin Grimard

Le Laboratoire 2011/2012

Si le caractère figuratif de nombre de productions graphiques des tout jeunesenfants ne saurait être remis en question, d’autres seraient plutôt comparables à des sortes d’abstractions. Bien sûr, même pour les gribouillis ne présentant absolument aucune ressemblance avec quoi que ce soit qui appartiendrait au monde sensible, je crois que tous ceux qui ont étudié un jour le sujet seraient d’accord pour admettre que la question au fond toujours se pose de savoir si l’enfant a voulu représenter quelque chose ou non (les éventuelles descriptions faites par lui après coup ne prouvant évidemment en rien l’existence d’une intention figurative initiale).…

Mathias Richard

Le Laboratoire 2011/2012

Près de cinquante ans après la disparition des derniers grands mouvements artistiques, littéraires, philosophiques, des derniers grands « ismes » ayant marqué l’histoire des arts et de la pensée, le besoin, la nécessité de se redéfinir et de redéfinir des objectifs se fait ressentir chez certains créateurs. En 2007 apparaît le « mutantisme », dont le manifeste sortira quatre ans plus tard. En voici les premières pages accompagnées de quelques exemples en images……

Isabelle Monin et Mustapha Krazem

Le Laboratoire 2011/2012

Coup de projecteur sur l’influence des nouvelles technologies sur la création poétique aux XXème et XXIème siècles et sur l’évolution qui en découle sur la langue poétique actuelle.…

Benoît Lecoin

Le Laboratoire 2011/2012

Pourquoi devient-on écrivain ? Question mille fois posée à laquelle on a apporté mille réponses. Et en même temps aucune, peut-être. Nous n’y répondrons en tout cas certes pas ici. Du moins les réponses que nous pourrons trouver dans les pages qui suivent ne sont elles valables que pour leur auteur, qui, à la demande de la revue – afin que le lecteur pénètre plus facilement dans son univers – en a assuré lui-même l’illustration et la mise en page.…

Franck Doyen

Le Laboratoire 2010/2011

Sur scène : une improvisatrice vocale, un performeur-plasticien et un écrivain-poète. Ils se sont rencontrés en 2009 à Lodève lors du festival international Les Voix de la Méditerranée où ils intervenaient séparément. Très vite s’en sont suivis des moments d’échanges, de confrontation, d’analyse et d’attirance des formes, des langages, des territoires de chacun. Des possibilités de transversalité, de résonances dans les pratiques et écritures respectives sont aussitôt envisagées. Ils décident de se retrouver autour d’un projet commun. Ils créent alors le Collectif ET : depuis bientôt deux ans leurs propositions engagent voix, textes et objets sonores, au croisement de l’improvisation, du concert et de la performance.…