(Crédit image : Paul Klee, Angelus Novus)

(SynapsLab/Le Laboratoire / avril 2025)

Frank Darwiche

Cet article se propose de démontrer que la différence entre l’œuvre de Cézanne et celle de Klee s’explique par une différence d’ouverture sur le monde dans leur pensée et leurs travaux respectifs. Ce qui m’a permis de déceler et d’examiner cette différence repose sur ma considération méthodique de chacun des deux à partir du concept heideggerien de tonalité fondamentale (Grundstimmung).

(Crédit image : blog de Sébastien Bailly)

Sébastien Bailly

(Source : revue Hermès / mars 2025)

Ni tout à fait outil, ni tout à fait collaboratrice, l’intelligence artificielle générative redessine les contours de notre créativité. « L’IA est-elle créative ? » demandent pourtant les sceptiques, pointant du doigt ses algorithmes et ses calculs de probabilités. La question, bien que légitime, me semble dépassée par une interrogation plus féconde : comment cette technologie transforme-t-elle déjà notre propre processus créatif ? Car au-delà des débats théoriques sur la nature de la créativité artificielle se dessine une réalité quotidienne où l’humain et la machine tissent une relation d’un genre nouveau.…

(Crédit image : Lapomarda, Deodato, Melcher)

Gaia Lapomarda, Michele Deodato, David Melcher

(Source : Cognition and Emotion / décembre 2024)

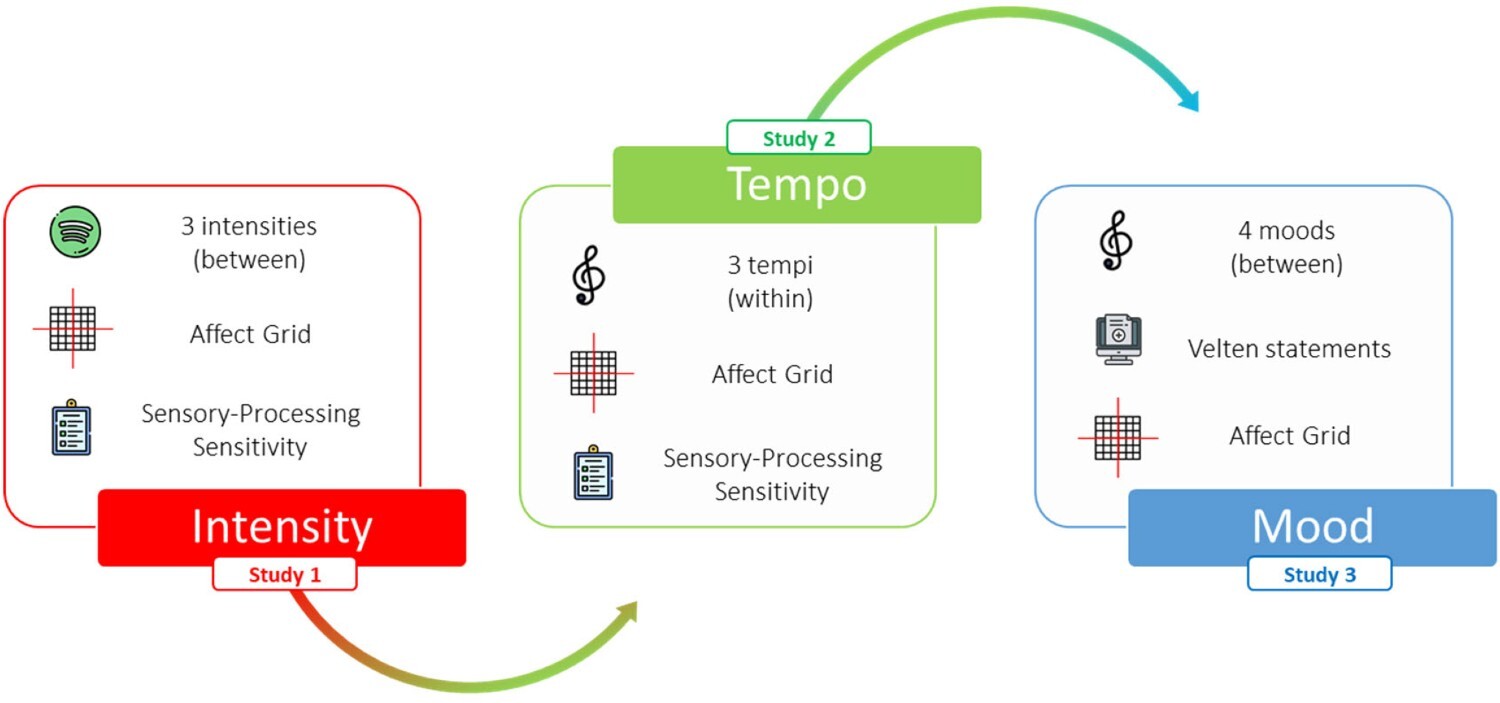

Il y a un compromis vitesse-précision dans la perception. La capacité d’extraire rapidement des informations sensorielles est essentielle à la survie, tandis qu’un traitement prolongé peut améliorer notre précision. Il a été suggéré que les émotions peuvent changer notre style de traitement, mais leur influence sur la vitesse de traitement n’est pas encore claire. Dans trois expériences, combinant des études en ligne et en laboratoire avec différentes procédures d’induction émotionnelle, nous avons étudié l’influence des états affectifs, manipulés avec de la musique, et des traits individuels de la sensibilité au traitement sensoriel sur la capacité à séparer rapidement deux flashs visuels.…

(Crédit image : Cyril FRESILLON / LSCP / ENS / EHESS / CNRS Images)

Laure Dasinière

(Source : CNRS, Le Journal / septembre 2024)

Avant d’aller à l’école pour apprendre à lire et écrire leur langue, les enfants ont d’abord su la comprendre puis la parler. Comment y parviennent-ils presque tous spontanément, sans professeur ni pédagogie ?

…

(Crédit image : Illustration de couverture de l’édition Folio de la Critique de la faculté de juger.)

Clara Zimmermann

(Source : Philonsorbonne / mai 2024)

Dans l’« Analytique du beau » de la Critique de la faculté de juger, Kant précise la distinction entre les jugements esthétiques réfléchissants et les jugements logiques déterminants. Alors que les seconds apportent une connaissance – dans la mesure où ils relient une représentation (Vorstellung) donnée à un objet d’expérience par subordination à un concept –, les premiers ne renvoient cette représentation qu’au sentiment du sujet (Gefühl). Autrement dit, les jugements de goût ne nous disent rien sur l’existence des objets, mais se rapportent uniquement à la manière dont ils affectent notre sentiment de plaisir et déplaisir.…

(Crédit image : Salma Mesmoudi)

Entretien avec Salma Mesmoudi

(Source : Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne / mai 2024)

Ingénieure de recherche à Paris 1 Panthéon Sorbonne, docteure en intelligence artificielle, informaticienne, et modélisatrice, Salma Mesmoudi mène des recherches sur des algorithmes d’IA, appliquées à l’intégration et au traitement de données sur le cerveau.

Lire la suite…

De l’empathie sélective à l’empathie arborescente

(Crédit image : Elsa Ayache, Sans titre 11, série « Feux californiens »)

Elsa Ayache et Solange Ayache

(Source : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Institut Acte / avril 2024)

Dans un dialogue entre arts plastiques et études théâtrales, cet article unit la voix de l’artiste et celle de l’analyste pour poser la question de la place, des formes et des effets de l’empathie comme levier au sein de la création et de la recherche. À partir d’une présentation du travail plastique et poétique d’Elsa Ayache sur les mégafeux (2020-2023) et d’une étude de la première pièce de la Britannique Sarah Kane, Anéantis (1995), récemment mise en scène à la Comédie-Française, nous avançons l’idée d’une « empathie en arborescence », fondée sur un déploiement des compétences émotionnelles devant nos effondrements et proposée comme posture éthique.…

Eric Zhou, Dokyun Lee

(Source : PNAS / mars 2024)

Les récents outils d’intelligence artificielle (IA) ont démontré leur capacité à produire des résultats traditionnellement considérés comme créatifs. L’un de ces systèmes est l’IA générative texte-image (par exemple, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E), qui automatise l’exécution artistique des humains pour générer des œuvres d’art numériques. En utilisant un ensemble de données de plus de 4 millions d’œuvres d’art provenant de plus de 50 000 utilisateurs uniques, notre recherche montre qu’au fil du temps, l’IA de conversion de texte en image améliore considérablement la productivité créative humaine de 25 % et augmente de 50 % la valeur mesurée par la probabilité de recevoir un favori par vue.…

(Crédit image : pearltrees.com)

Frank Darwiche

(SynapsLab / Le Laboratoire / janvier 2024)

L’intérêt de El-Hage pour Sartre et pour l’existentialisme en général est lié à la nouveauté de celui-ci en tant que philosophie de la liberté. Le projet philosophique d’El-Hage, qui se veut, du début jusqu’à la fin, une conciliation ou un rapprochement toujours plus grand entre l’essence et l’existence, le mène de Descartes – qui exemplifie, par son cogito, l’essence – à Maine de Biran, où le maître-mot est la volonté, à Bergson et sa durée, pour finir avec l’existence comme telle chez Sartre et dire qu’avec ce dernier la boucle est, en quelque sorte, bouclée.…

(Crédit image : Noémie Sauve et Claire Curt)

Joshua de Paiva et Noémie Sauve

(Source: La Vie des idées / janvier 2024)

Alors que l’éco-art appelant à la prise de conscience et à l’action concrète connaît un véritable essor, Noémie Sauve cherche des chemins d’accès aux dynamiques affectives qui motivent l’enquête scientifique sur les milieux naturels et les vivants qui les peuplent.

(Crédit image : calligramme de Guillaume Apollinaire / gallica.bnf.fr, BNF, département des manuscrits)

Thierry Poibeau interrogé par Brigitte Perucca

(source: CNRS, Le journal / décembre 2023)

Le projet Oupoco réinvente l’expression artistique en créant des poèmes à partir d’une riche collection de sonnets signés par 760 auteurs. Cette « boîte à poésie » illustre l’équilibre fragile entre la créativité humaine et la technologie. À l’origine du projet, Thierry Poibeau nous explique comment l’intelligence artificielle générative ravive ce débat aujourd’hui.

…

Joëlle A. M. Schroën, Thomas C. Gunter, Angela D. Friederici et al.

(Source: PNAS / novembre 2023)

Le langage est traité efficacement en quelques millisecondes dans le cerveau humain. Il est soutenu par l’interaction de régions cérébrales largement distribuées dans le cortex frontal, temporal et pariétal gauche, qui sont interconnectées via des faisceaux de fibres de substance blanche, permettant un transfert rapide d’informations entre eux. La chronologie précise de cette interaction au sein du réseau linguistique reste ouverte, car les preuves causales sont insuffisantes. Les trois expériences présentées ont utilisé une approche combinée de stimulation magnétique transcrânienne et d’électroencéphalographie pour fournir des preuves causales pour des fenêtres de traitement spécifiques à la région et critiques au cours de la compréhension auditive du langage.…

Lauri Nummenmaa, Riitta Harisource:Cognition and Emotion / mars 2023

Crédit image : Lauri Nummennmaa, Riitta Hari.

Les humains du monde entier sont attirés par la création et la consommation d’art en raison de sa capacité à évoquer des émotions, mais les mécanismes sous-jacents aux sentiments évoqués par l’art restent mal caractérisés. Nous montrons ici comment l’incarnation contribue aux émotions évoquées par une grande base de données d’œuvres d’art visuel. Dans quatre expériences, nous avons cartographié l’espace de sentiment subjectif des émotions évoquées par l’art, quantifié les « empreintes corporelles » de ces émotions et enregistré les annotations d’intérêt des sujets et les mouvements oculaires tout en regardant l’art.…

Alexandre Pitti, Claudio Weidmann, Mathias Quoy, repris par Adrien Bernard

Crédit image : Alexandre Pitti.

source : Techno-Science.net, PNAS / février 2023

Le cerveau enregistre de nouvelles informations quotidiennement et a besoin d’accéder rapidement aux anciennes. Des chercheurs du laboratoire Equipes Traitement de l’information et Systèmes(ETIS – CNRS/CY Cergy Paris Université/ENSEA) ont obtenu des résultats qui permettent de mieux comprendre ce phénomène qui a des implications dans la construction d’un réseau de neurones en intelligence artificielle.…

Frank Darwiche

Crédit image : S curve, Anish Kapoor (2006).

SynapsLab / Le Laboratoire / février 2023

Ce texte soutient et présente l’histoire de la philosophie comme celle d’un désir qui ne cesse de se renouveler, de prendre différentes figures, tout en restant le même, tout en étant le Même dans la Différence. Il se veut chronologique, mais surtout aussi archéologique, au sens que prend le terme chez Foucault. Il traque ce qui constitue à chaque fois le discours philosophique et la possibilité du concept sur le corps et dans la chair-même de l’autre. Il retrouve dans cette opération renouvelée en palimpseste historial le travail de l’amour, et il découvre ainsi l’histoire de la philosophie comme celle d’un amour infini au sein du fini, les deux émergeant du désir.

…Amy McDermott

Crédit image : Katherine Sherwood, Transports Instantaneously ; Sixth Street Studios.

source : PNAS / janvier 2023

Lorsque l’illustratrice Lonni Sue Johnson a contracté une encéphalite virale à la fin de 2007, l’infection a attaqué son hippocampe et l’a presque tuée. Johnson était illustrateur professionnel depuis 31 ans, avait fait de nombreuses couvertures du New Yorker et peint des pièces pour la Maison Blanche. Avec son hippocampe soudainement détruit, Johnson ne pouvait pas former de nouveaux souvenirs, et encore moins en rappeler beaucoup d’anciens.…

Michel Thiebaut de Schotten interrogé par Kheira Bettayeb

source : CNRS, le Journal / décembre 2022

Entretien avec Michel Thiebaut de Schotten, qui propose un nouveau modèle du cerveau permettant une meilleure compréhension de son fonctionnement et une meilleure prise en charge des troubles neurologiques.…

Stéphane Madelrieux

source : La Vie des idées / novembre 2022

Rorty a fait de la conversation un genre philosophique à part entière, qui l’a poussé à refuser toutes les distinctions stériles à ses yeux : entre l’analytique et le continental, entre les Lumières et la postmodernité la philosophie et la littérature.

PDF…

Guilhem Marion

source : The Conversation / octobre 2022

En 2015, Spotify publie en ligne une carte interactive des goûts musicaux en fonction des villes. Dans cette carte, on découvrait les goûts des auditeurs : à New York, The Chainsmokers sont en tête, Jeanne Added à Paris et Nantes et Jul à Marseille. On sait bien que les goûts musicaux évoluent au cours du temps et des régions, et même entre groupes sociaux. Pourtant, à notre naissance, nos cerveaux sont très similaires, alors, que se passe-t-il dans notre cerveau qui affecte autant nos goûts musicaux ?…

Paul Smart

source : ResearchGate / octobre 2022

Les exemples de cognition étendue impliquent généralement l’utilisation de ressources bio-externes de faible qualité technologique (par exemple, l’utilisation d’un stylo et de papier pour résoudre de longs problèmes de multiplication). Le présent article décrit un cas putatif de connaissance étendue basée sur un dispositif de réalité mixte technologiquement avancé, à savoir le Microsoft HoloLens. Le cas est évalué du point de vue d’une perspective mécaniste. En particulier, il est suggéré qu’une combinaison de ressources organismiques (p. ex., l’individu humain) et extra-organismes (p. ex., les HoloLens) fait partie d’un mécanisme commun qui réalise une véritable routine cognitive.…

Xiaoxia Feng, Karla Monzalvo, Stanislas Dehaene, Ghislaine Dehaene-Lambertz

source:Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot / septembre 2022

En mesurant les réponses en IRM fonctionnelle à des mots écrits, des visages, des maisons et des damiers dans trois groupes d’enfants, pré-lecteurs et lecteurs débutants de 6 ans et lecteurs avancés de 9 ans, une équipe d’UNICOG (NeuroSpin) montre que l’acquisition de la lecture recycle et spécialise un circuit visuel préexistant mais plastique, connecté aux aires du langage, et n’entre pas directement en compétition avec le système de reconnaissance des visages. …

entretien avec Jean-Marie Schaeffer par Salomé Tissolong

source : CNRS, Le Journal / juin 2022

Philosophe des arts et du langage, Jean-Marie Schaeffer dépeint la relation entre les arts et les différents âges de la vie. Il interroge les représentations de ces étapes de l’existence par les œuvres et décrit l’évolution de notre rapport à la création au cours de notre vie.…

Carolyn Beans

source : PNAS / mai 2022

En juin 2019, à l’Université de Birmingham en Angleterre, le psychologue Damian Cruse a invité 27 jeunes adultes à venir au laboratoire, à des occasions distinctes, et à écouter les mêmes extraits d’un livre audio des 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Assis seul, chacun a enfilé des écouteurs et de l’équipement d’électrocardiogramme (ECG) tandis qu’une voix à l’accent britannique racontait les histoires d’un mystérieux monstre abattant des navires. Lorsque les chercheurs ont ensuite comparé les fréquences cardiaques des volontaires, un phénomène curieux est apparu: les fréquences cardiaques de près des deux tiers des participants augmentaient et diminuaient ensemble au fur et à mesure que l’histoire progressait.…

Patrick Juignet

source : ResearchGate / avril 2022

Dans l’article L’origine des capacités cognitives et représentationnelles humaines nous avons avancé l’idée d’un niveau d’organisation spécifique, susceptible de générer les divers aspects de l’intellect humain. Il n’y a là rien de mystérieux, seulement l’idée d’une organisation fonctionnelle de niveau supérieur à celle du neurobiologique. Nous allons maintenant avancer dans l’explicitation de cette hypothèse.

PDF…

par Grégory Delaplace

source : La Vie des idées / février 2022

Les images ne sont que les figurations de notre rapport au monde – de nos manières de faire monde. Philippe Descola le montre dans une étude monumentale, qui fait droit à la diversité des cultures, des époques et des œuvres d’art.

…

Marten Scheffer et collaborateurs

source : PNAS / décembre 2021

L’ère post-vérité en a pris beaucoup par surprise. Ici, nous utilisons une analyse linguistique massive pour démontrer que la montée de l’argumentation sans faits peut peut-être être comprise comme faisant partie d’un changement plus profond. Après l’année 1850, l’utilisation de mots chargés de sentiments dans Google Livres a diminué systématiquement, tandis que l’utilisation de mots associés à l’argumentation basée sur des faits a augmenté régulièrement. Ce schéma s’est inversé dans les années 1980, et ce changement s’est accéléré vers 2007, lorsque, dans toutes les langues, la fréquence des mots liés aux faits a chuté tandis que le langage chargé d’émotions a augmenté, une tendance parallèle à un passage du langage collectiviste au langage individualiste.…

entretien avec Albert Moukheiber

source : L’Usine Nouvelle et Gaetan de Lavilléon, Marie Lacroix, et Emma Vilarem, Paul Brazzolotto / novembre 2021

Albert Moukheiber est docteur en neurosciences et psychologue clinicien, co-fondateur de Chiasma et du ACTE Lab. En 2019, il publie le livre « Votre cerveau vous joue des tours » dans lequel il aborde le fonctionnement du cerveau et les biais induits par certains de ses mécanismes. Il travaille au sein de plusieurs collectifs à l’usage des sciences cognitives pour répondre à certains des enjeux de notre société.

…